中央工業(株)南部工場

中央工業(株)南部工場は、今ではほとんどの人がその名前すら知らないでしょう。その場所で、何が作られていたのかも。

早稲田実業から東京経済大学の一帯は、戦前は陸軍の銃器や機関砲を製造していた軍需工場の中央工業(株)南部工場が立地していました。

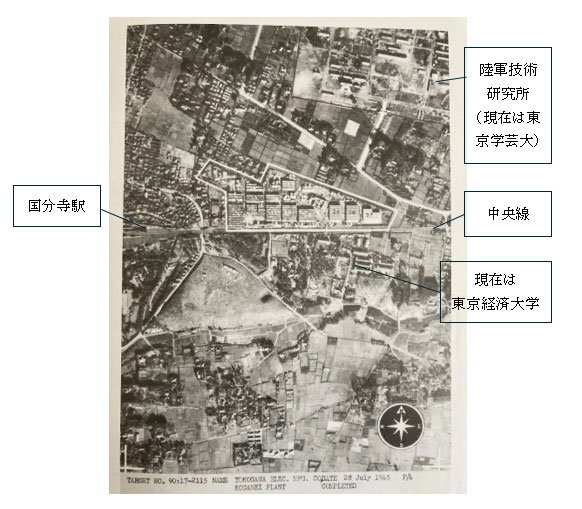

この写真は、戦後の昭和22年(1947年)米軍撮影の写真を加工したもので、陸軍技術研究所の南側で中央線の線路の北側、現在の貫井北町から国分寺市かけての一帯にあった中央工業(株)南部工場の写真です。

ここは、陸軍の代表的な銃器、南部式拳銃の開発者である南部麟次郎が設立した工場で、昭和の初め頃にこの地で操業を始めました。製品も機関銃や機関砲など様々な銃器に亘り立川飛行場の陸軍航空技術研究所とも密接な関係を持ち、航空機搭載用の銃器も開発しました。当時は最大で6,000人以上の人が働いていたと言われ、工場周辺には、工場で働く人々が住みつき戸数が急増したようです。

戦後、警察の主力拳銃として広く採用された「ニューナンブM60」に南部の名前が残っています。

米国戦略爆撃調査団による戦後の報告書によれば、この写真は、米軍が昭和20年(1945年)1月16日に撮影して7月28日の攻撃目標になっていました。工場の範囲を白線で囲み、のこぎり屋根の各工場には番号まで付けています。しかし写真には、この工場は「横河電機小金井工場」と誤って記されていました(写真下部にNAME YOKOGAWA ELEC MFG CO)。そのためか、7月28日の爆撃は幸いにも行われませんでした。

この日は青森市が大空襲を受け大きな被害が出ています。戦争末期になると米軍は、連日のように軍施設や軍需工場を爆撃し、また3月10日の東京大空襲をはじめとして都市への空襲を行っていました。

この日、小金井、国分寺が空襲されれば甚大な被害が発生していたことでしょう。

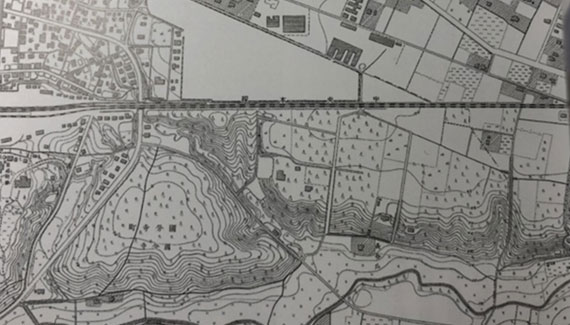

これは昭和18年1月に陸地測量部作成の地形図です。

地図の上では中央工業(株)南部工場の部分は、軍事機密情報として「白抜き」になっています。

本稿作成にあたり、(一社)小金井市観光まちおこし協会「地図と写真で読み解く昭和の小金井」、武蔵国分寺跡資料館だより第22号を参考にしました。