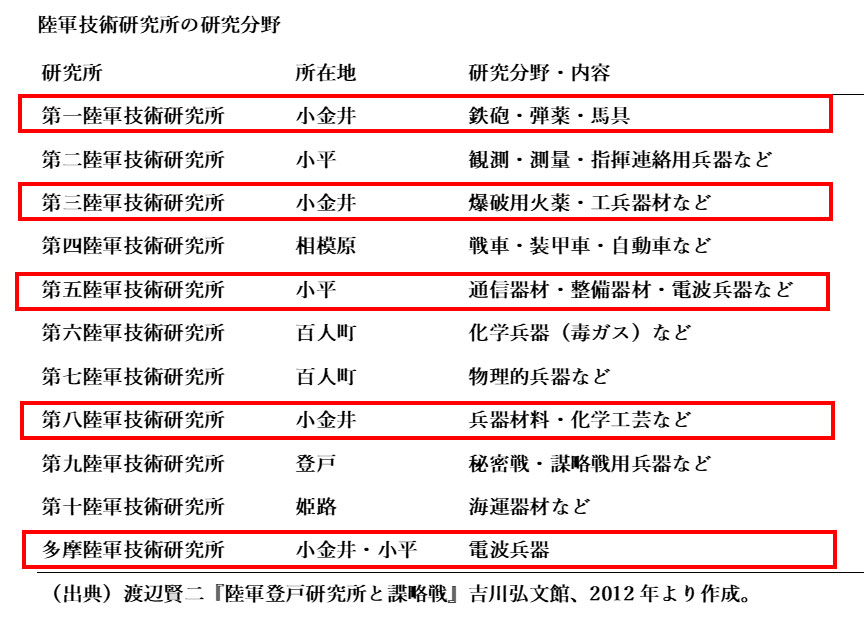

陸軍技術研究所

戦争は様々な姿で人々の前に現れ、命を奪い土地を奪い生業を奪います。

現在、小金井市に住む12万市民のうち、どれだけの人が戦時中重要な役割を担った陸軍技術研究所が、小金井町内にあったことをご存じでしょうか?

陸軍技術研究所航空写真

これは終戦の前年、1944年に陸軍が撮影した航空写真です。に、陸軍技術研究所の境界が分かるように手を加えた写真です。 戦前は小金井市の北西、現在の東京学芸大学の敷地を中心に陸軍技術研究所の施設がありました。

陸軍技術研究所配置図

先ずはその用地買収の歴史から

国は、1938(昭和13)年頃には手狭になっていた戸山ヶ原に代わる陸軍技術研究所の15万坪の用地を中央線沿線、国分寺以東に探し始めていました。

東京市内の関係者との連絡、勤務者の通勤等を勘案して、目を付けたのは、中央線の北側、小平・国分寺・小金井町に広がる武蔵野平野でした。

当時、買収に当たった関係者は小金井では「灌木林と農地で、谷あり森ありで、その中にある人家といえば乳牛を飼っていた旧家が一件あるのみ」と語っています。

放牧場の乳牛 |

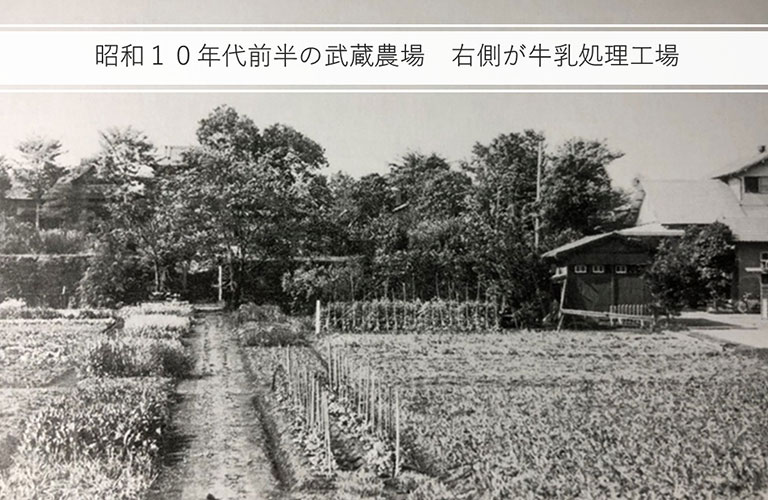

昭和10年代前半の武蔵農場 |

これがその牛乳処理工場「武蔵農場」の写真です。当時としては、珍しい牛乳の配達も始めていたようです。

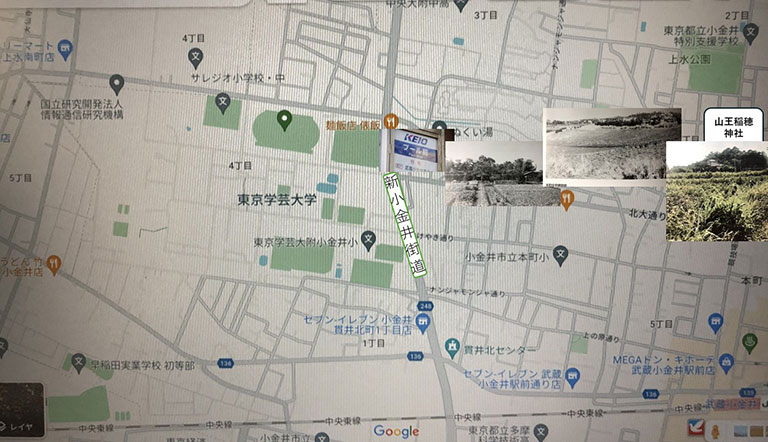

山王稲穂神社の遠景

この写真は、現在も続く山王稲穂神社の遠景です。

この神社の土地は、二度にわたる陸軍の買収要請にも氏子が猛烈に反対して買収を免れたそうです。 (買収された人の話では、)「19740年2月15日に突然、軍から軍用地として買収したいので参集して欲しいとの通知が届いた。自分の住む宅地、農耕地、山林原野の大部分の土地が含まれていた。二年後には更に二次買収の対象にもなって全部で8ヘクタールの土地を手放した。小金井と国分寺の中間で、比較的人家の少ない貫井北町が選ばれたのだろう。」

1940年の対象農家は5戸、1942年には13戸でした。

本町住宅建設用地

これは、現在の本町住宅の建つ場所の1955年頃の写真です。

戦前には水の出る窪地のため耕作もされず手付かずの雑木林でした。これらの土地も陸軍が強制買収しました。陸軍の買い上げ価格は、価格交渉なしで坪単価5円(3円?)、移転先の購入価格は15円であったとの話があります。

小金井では陸軍技術研究所建設のために、1940年と1942年に二度にわたって広大な地域が強制的に買収され、人々が移転を余儀なくされました。最終的に、小金井と国分寺の中間で、比較的人家の少ない貫井北町が選ばれました。予定の二百ヘクタールには少々欠けますが、小平分を含めて、百七十五ヘクタール。 昔の数字で53万坪という広大な土地の買収でした。(小金井市誌Ⅵ 今昔ばなし編 169p〜「陸軍の技術研究所」より)

陸軍技術研究所の小金井移転

陸軍技術研究所航空写真

この写真は、戦後の航空写真に戦中の陸軍技術研究所の敷地及び配置図を「旧陸軍技術研究所構内土地使用協定要図」をもとに重ねたものです。

陸軍技術研究所は、兵器及びその材料の審査・制式統一・検査、陸軍技術の調査・研究を目的として1919(大正8)年に設置された組織です。その後の組織改編を経て、1942年までには第1から第10までの研究所が作られます。1938(昭和13)年に第四部、1940(昭和15)年に第五部が設置され、組織の拡大に伴って、それまでの戸山ヶ原から玉川上水の南西の小平町から小金井町にまたがる一帯へ移転する計画が進められました。

現在の貫井北町・桜町・本町一帯の広大な農地が、昭和15年(1940)から昭和17年にかけて、陸軍技術研究所として陸軍に買収されました。現在のサレジオ学園、情報通信研究機構、学芸大学、公務員住宅、本町住宅、一中、二小、本町小などは、全てこの研究所の敷地として国が強制買収した地域です。買収用地は万年塀で囲われ、第一(現市営競技場付近)、第三(東京学芸大学構内東部)、第五(現情報通信研究機構付近)、第七(現サレジオ学園付近)、第八(現東京学芸大学中心部)の5つの技術研究所が都心部から移転してきました。

陸軍技術研究所構内施設図

第一研究所

現在の小金井市立第一中学校、第二小学校、市営上水公園グラウンドなどを含む一帯に位置し、約900人で自動小銃・機関銃などの銃器、高射砲・対戦車砲などの火砲、弾薬、弾道の研究などを行っていました。

第三技術研究所

現在の「プール前」バス停から新小金井街道を挟んで学芸大学の東側部分に位置し、約500人が従事して、対戦車肉薄攻撃用爆雷や地雷、渡河器材、雪上車、土木器材、大型探照灯などの開発研究を行っていました。

第五技術研究所

現在の情報通信機構と道路を挟んでサレジオ学園(小平市)になっている敷地で、電波関係の兵器、器材の研究開発を行っていました。

第八技術研究所

現在の学芸大学の正門の周辺、大学の中心部に位置し、約380人規模で、金属材料の研究、合成ゴムなどの非金属材料の開発、軍用ゴム、兵器用油脂、発煙・火炎剤などの研究開発を行っていました。

京王バス停「プール前」

京王バス停「プール前」 |

三研プール航空写真 |

現在の京王バス「プール前」という停留所の名称は、近くあった第三技術研究所のプールがその由来で、上陸用船艇の研究実験などをしていたようです。

戦後は占領軍が進駐し、数年の間この一帯を占領しました。敗戦から80年が経ったいまなお市内に戦争の残滓がいくつか残っています。

陸軍技術研究所境界石杭

陸軍技術研究所境界石杭付近 |

本町5-31道路脇に残る石杭 |

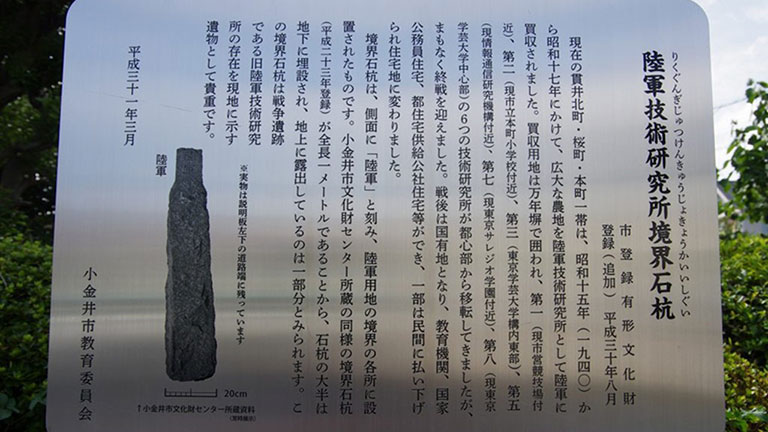

陸軍技術研究所境界石杭案内板

これは現在、本町小学校の近くの道にある「陸軍技術研究所境界石杭」の案内板です。

石杭は全長1000cm、「陸軍」と刻んだ上部20cmを地上に出し、残り80cmの下部は地中に埋めてありました。道路脇の石杭には「陸軍」の文字が読み取れます

戦後、技研敷地の払下げと宅地造成にともない大多数が廃棄され、現在残っているのは本町5-31道路脇に残る石杭と文化財センター所蔵の石杭のみです。

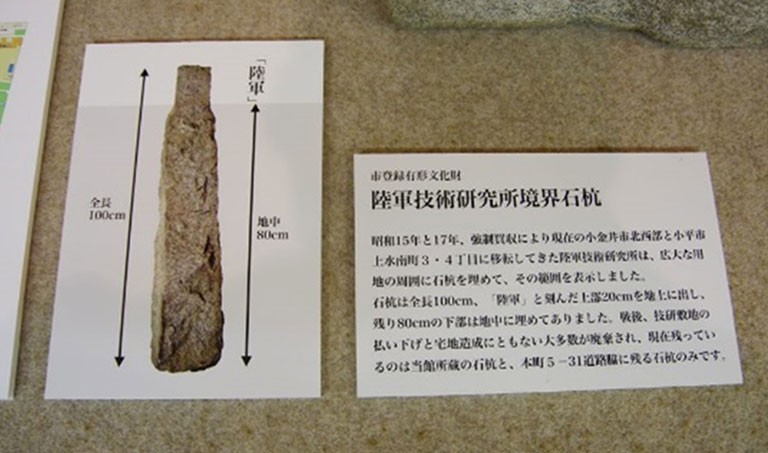

小金市文化財センター境界石杭展示

境界石杭展示 |

境界石杭説明パネル |

これは、小金井文化財センターで展示の境界石杭の実物です。「陸軍」と刻んだ地上部の20cmと地中に埋め込む残り80cmの下部がよく分かります。

終戦後の研究所跡地利用

終戦後の昭和21年(1946年)には東京第二師範学校(学芸大)が池袋から移転し、第二小学校、第一中学校も学芸大と同じく、旧技研の建物を教室として流用していました。その後は現在のサレジオ学園、情報通信研究機構、、公務員住宅、本町住宅、本町小、市営上水公園グラウンドなどが研究所跡地に整備されました。

現在の小金井地図

学芸大学の万年塀 |

正門 |

本稿作成にあたり、(一社)小金井市観光まちおこし協会(地図と写真で読み解く昭和の小金井、マロン通信)、小平市史を参考にしました。